古巴华人家庭故事

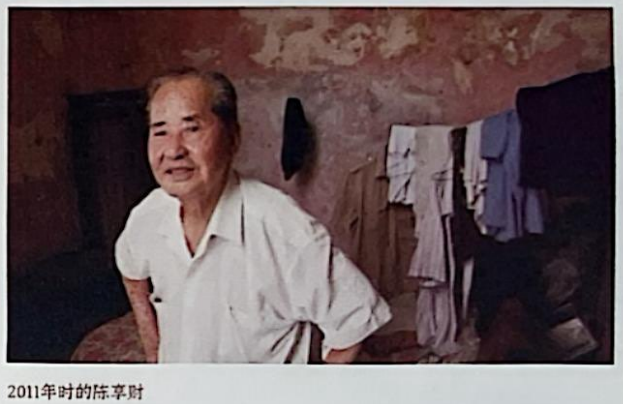

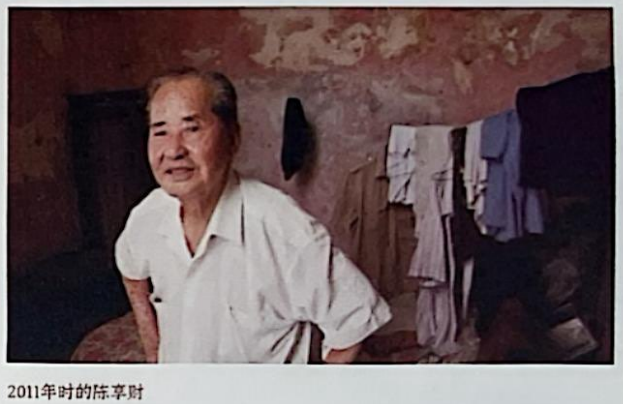

自 19 世纪中叶起,一批批来自广东的华工漂洋过海来到古巴,在洗衣铺、餐馆、种植园的辛劳中构建起新的生活。

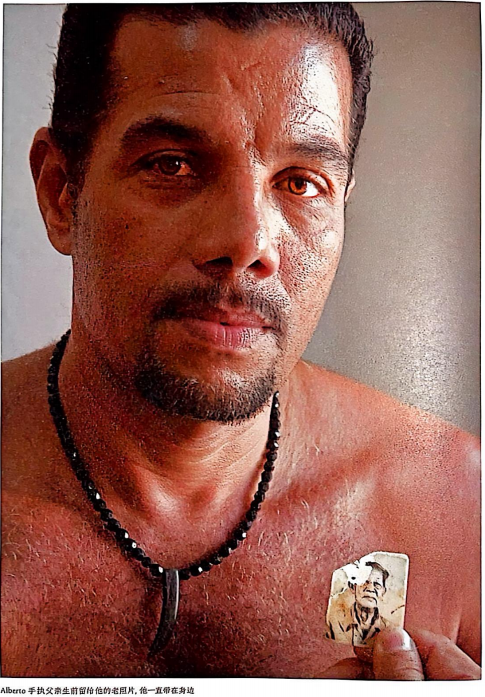

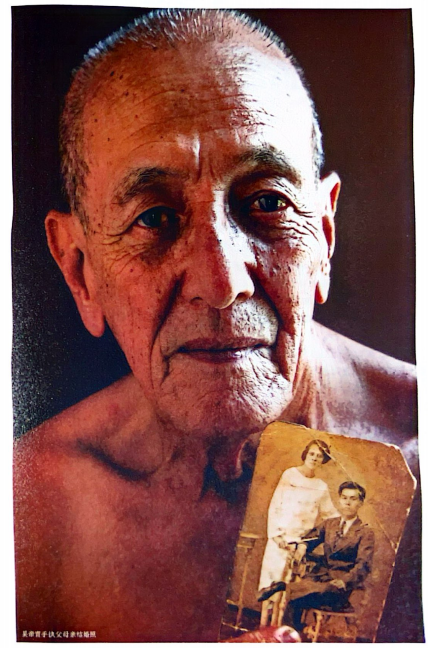

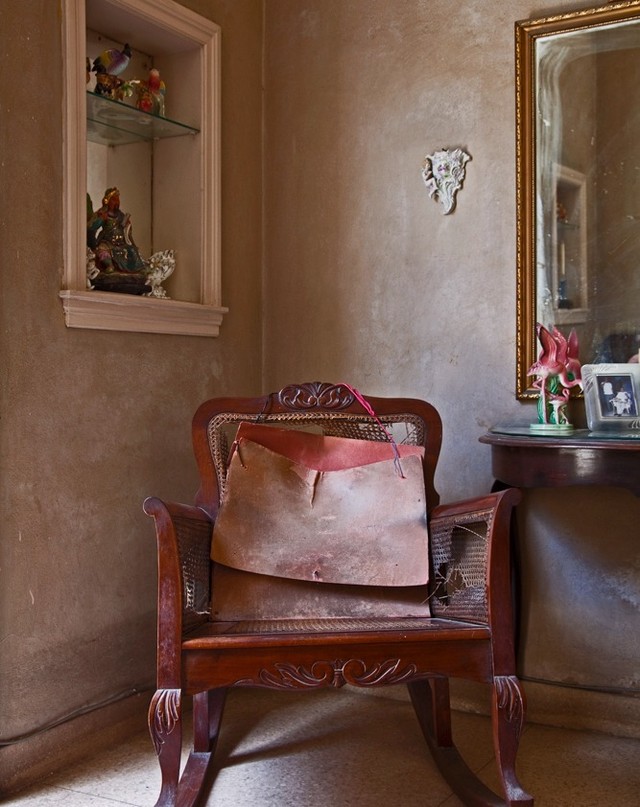

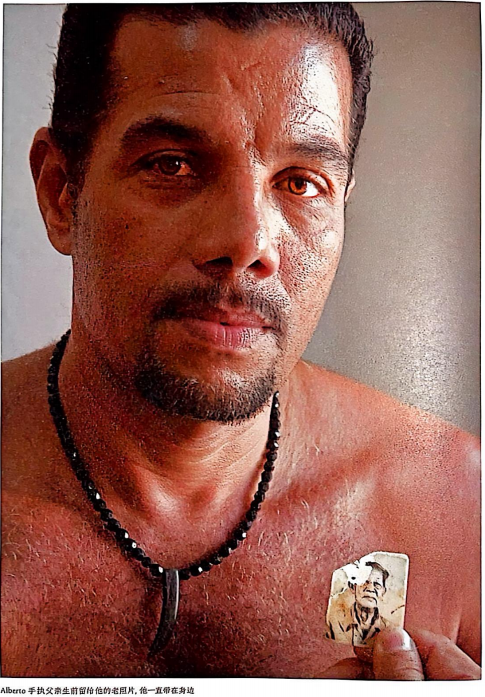

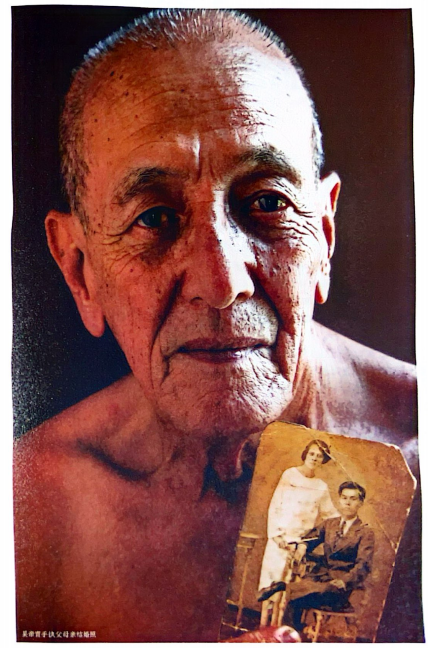

他们中有人收养古巴孤儿,以超越血缘的亲情组建跨文化家庭;有人将粤式盆菜与古巴黑豆饭摆上同一张餐桌,让传统节庆绽放混血光彩......

这些扎根加勒比海的华人家庭,始终以独特的生存智慧维系着文化血脉。